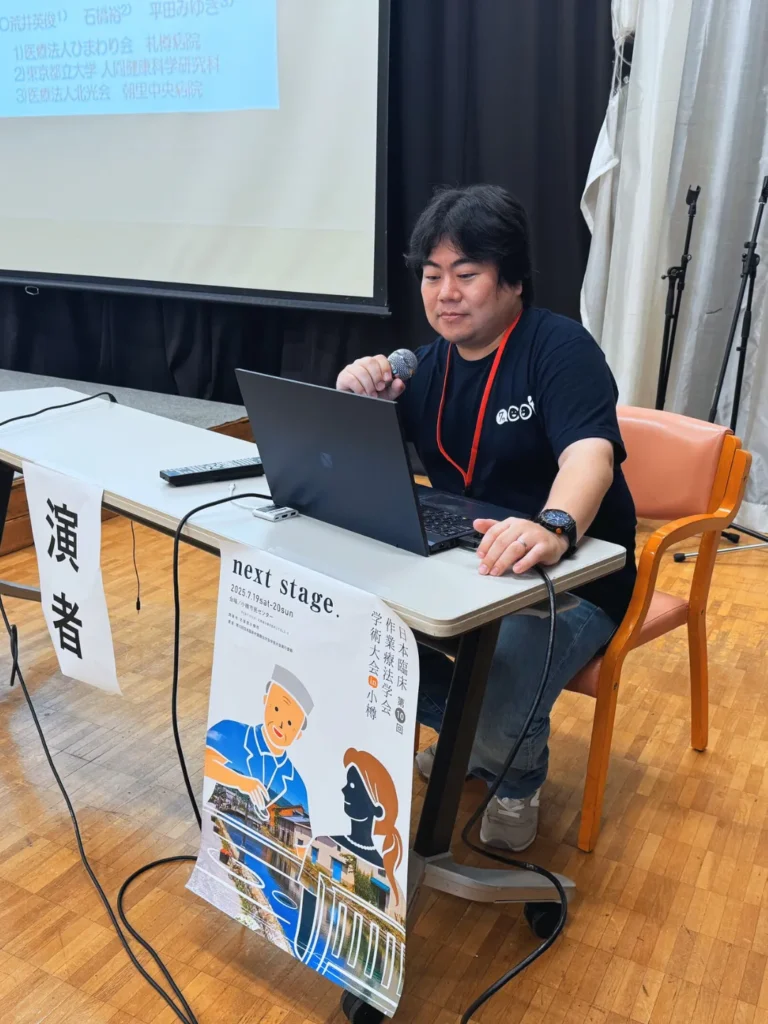

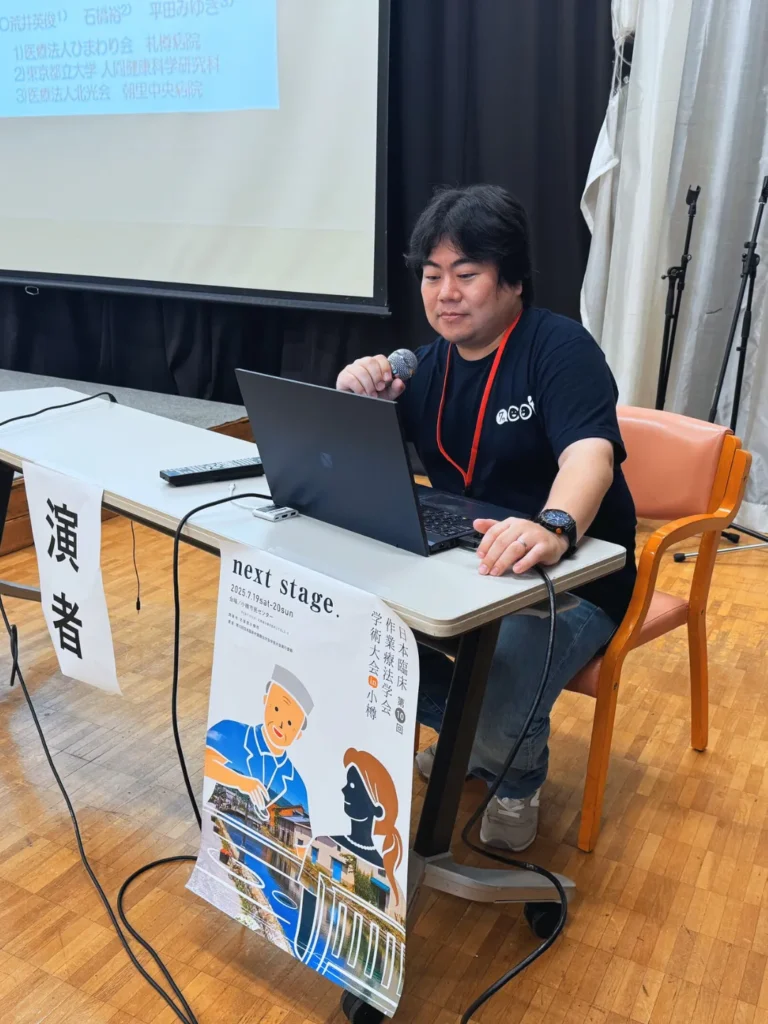

2025年7月19~20日、小樽市民センターで開催された第10回 日本臨床作業療法学会に当院の作業療法士が参加いたしました。

大会名に「臨床」とつくことからも分かるように、「実際の現場」でどのように患者様を中心としながら、患者様が大切にし、価値を持っている生き方を支援していくのか学習を深める機会となりました。

また、『患者と同居家族への「社会交流の質を高める関わり」が「施設退院から自宅退院」へと影響した事例』の演題名で発表してまいりました。全国の新進気鋭の諸先生からご意見や考えや取り組みに賛同をいただくことができました。更なる、作業療法の発展に活かしていきたいと考えています。

看護部長の須貝です。今回は当院の病棟についてのお話です。当院には4つの病棟があります。第1病棟は障がい者病棟、第2南病棟は医療療養病棟、第2北病棟は回復期リハビリテーション病棟、第3病棟は急性期一般病棟・地域包括ケア病棟です。

先日、第3病棟と第2北病棟でそれぞれ運動会が行われました。参加された患者さんは毎日リハビリテーションを受けられている方です。いつもはリハビリ担当者や同室の患者さん以外と交流の機会をもつことは難しいですが、今回は玉入れや風船バレーなどのチーム戦です。日頃から患者さんの情報共有を行い協働している病棟担当の看護師とリハビリスタッフが企画・準備し、当日は看護師、介護士、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカー等もサポート役として参加しました。全員サージカルマスク着用という制限の中でも、みなさんの笑顔や歓声、拍手がたくさんあふれ、「楽しかったよ」とありがたいお言葉を頂戴し、私にとっても貴重なよい時間を過ごさせていただきました。

さらに、8月には全病棟対象とした夏祭りを予定しております!暑い中、毎日リハビリに励まれている患者さんが少しでも楽しく笑顔で過ごせる時間となりますよう、看護師、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカー等が企画中ですので、どうぞお楽しみに。

2025年6月27日~28日、山形県で第26回 日本言語聴覚学会が開催され、当院の言語聴覚士が参加・発表してまいりました。

本大会は「言語聴覚士には人と社会を変える力がある~なせばなる なさねばならぬ何事も 共生の時代へのSTEP」というテーマで、やまぎん県民ホールと山形テルサの隣りあった会場で開催されました。しかし、前日、山形空港に熊が出没した関係で飛行機が欠航となり、中には山形まで来られなかった方もいたようです。

さて、今回は、「医療・生活行為に拒否が強い気管切開患者に対して、STが主体となりチームアプローチを行うことでQOLが向上した症例」というテーマで、ポスター発表をいたしました。

これは、脳幹出血を発症し気管切開を行い音声障害・構音障害を呈したものの、STが主体となりチームで関わり方を統一したことにより、スタッフ・ご家族に明確な自己表現を確立させることができた症例です。これにより、情緒的に安定し医療者のケアに対する拒否が減少し、積極的なリハビリテーションの実施や元々の趣味を楽しむことが可能になり、生活の質の改善につながったと考えています。

また、シンポジウムや特別公演では地域での多職種連携をテーマにした内容が多かったので、地域での言語聴覚療法の展開がこれからも重要視されていると思います。さらに、AIを使った自主トレ課題の作成やご本人の意思を確認するためのコミュニケーションマット等の発表があり、時代のニーズに沿った言語聴覚療法の展開が必要だと感じました。

2025年6月21日~22日、第55回北海道作業療法学会学術大会が開催され、当院の作業療法士が参加してきました。

作業療法士の荒井が、シンポジウム「MTDLP導入の利点とその課題について」においてシンポジストを、Special Interest Group(SIG)として、北海道作業遂行研究会企画「“あなたの知らない作業療法の力を知ろう!”」、北海道作業療法士会教育部MTDLP推進企画として「MTDLPを臨床で日常使いしてみよう!」の講演者を、また、口述発表セクション「MTDLP」の座長を務めてきました。

作業療法で大切にしている「ひとは作業をすることで元気になれる」ことをモットーに、「その人が大切にせいている生活行為を取り戻す時に作業療法士の武器になる生活行為向上マネジメント(MTDLP)について」、また「井の中の蛙にならないように、幅広く作業療法を知る重要性についてグループワークを通して学ぶ重要性に関して」、参加された会員と学びを深めました。

今後とも、学術活動及び作業療法の啓蒙活動にも積極的に関わり、札樽病院のリハビリテーションに還元していきたいと考えています。

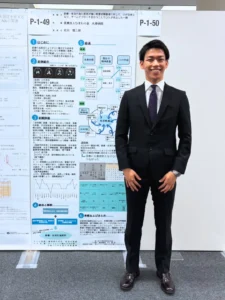

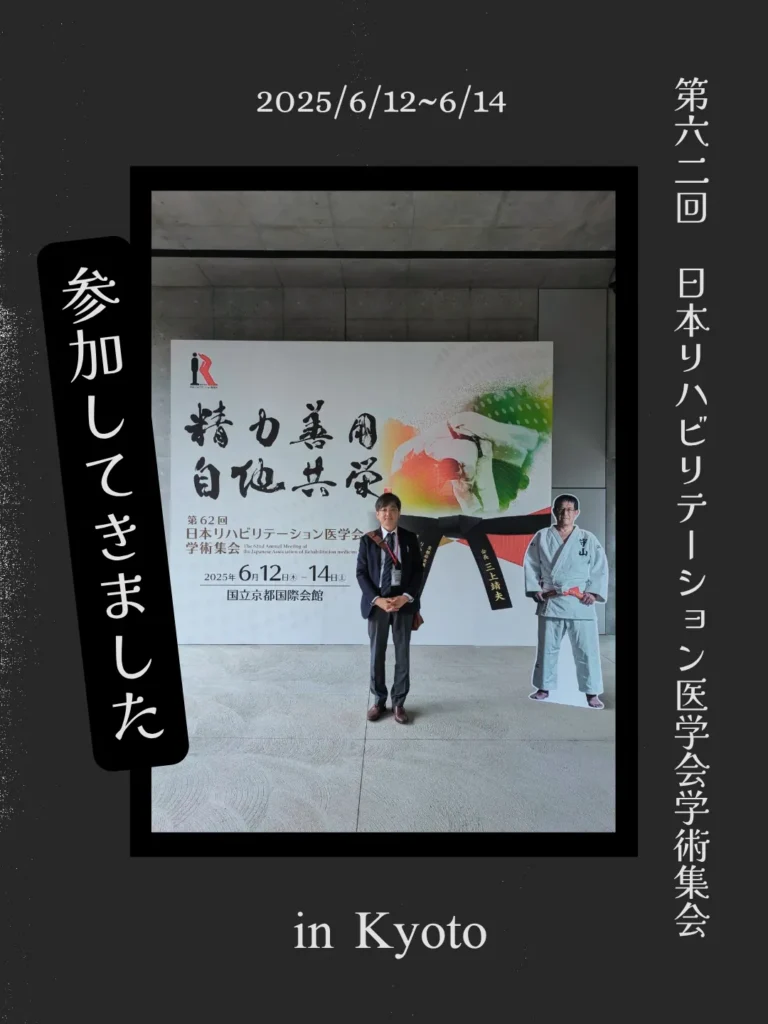

2025年6月12日~6月14日、国立京都国際会館にて第62回日本リハビリテーション医学会学術集会が開催され、当院の理学療法士が初参加いたしました。

医師が中心の学術集会で、トピックス、リハビリ関連分野の研究成果、知識、技術が共有されておりました。医師と我々コメディカル間の双方からの密な連携が必要であり、また、そのことがリハビリ医療の質を高める、と改めて感じさせられました。次回があれば、医師と一緒に参加し、リハビリ医療について共有できたらと思います。

6月17日(火)、星野町会の皆さんを対象に、星野会館で介護予防教室を開催いたしました。今回は、「おいしく食べ続けよう!摂食嚥下障害予防」というテーマで、言語聴覚士がお話ししました。

食べることや飲み込むことの障害を「摂食嚥下障害」と言いますが、脳卒中後の後遺症や、加齢による筋力低下等で摂食嚥下障害を引き起こす場合があります。それで、飲み込みのメカニズムや、飲み込み力のチェック、簡単にできる嚥下体操などを実践を交えてご紹介いたしました。

さらに、今回は、試食会もご用意しました。飲み込みの機能が低下し、水分でむせてしまう方に使用するトロミの付いたお茶を飲んでいただきました。また、舌でつぶせる柔らかさのおかずや食パンを提供していただき、参加者の皆さんに試食していただきました!参加者の皆さんからは、柔らかくて食べやすい、味も美味しいと高評価でした。

最後に、質問コーナーでは、餅はノドに詰まりやすいがどのように食べたらいいか、もし詰まったらどのように排出するか、食べる時の姿勢はどうかなどたくさんの質問を頂きました。

身体の筋力低下は実感しても、ノドの筋力低下は気付きにくいかもしれません。もし、飲み込みのことで不安、悩みがある方は当院・地域連携部までご相談ください!

地域連携部部長・医療ソーシャルワーカーの髙﨑です。当院は昭和52年に開院以来、リハビリテーションの必要性に着目し、成人の脳卒中・整形疾患・神経難病のリハビリテーションから、小児の発達外来に力を入れてまいりました。

しかし、障害を持ちながらも住み慣れた地域で長く健やかに過ごしていくためには、病気を発症した直後のリハビリテーションだけでなく、在宅生活を送る中で低下してきた機能の改善を図るためのリハビリテーションも非常に重要であるということを感じていました。そのため、昨年から「短期集中リハビリテーション入院」にも力を入れています。

「短期集中リハビリテーション入院」とは、既に在宅生活をされている方を対象として、おおむね2~4週間入院し、集中的にリハビリテーションを行う取り組みです。

日常の生活で不自由を感じるようになった、歩きにくさや飲み込みにくさ等の改善を目指したリハビリテーションや、トイレ・着替え・入浴・家事などの日常生活を送るために不可欠な動作の訓練を行います。

また、必要な場合は、リハビリスタッフがご自宅を訪問し、退院後の生活がより安全に、不自由なく過ごせるように住宅改修や福祉用具の使用に関するアドバイスをさせていただいております。

この「短期リハビリテーション入院」が、在宅療養を送る患者さんにとって、慣れ親しんだ場所で、その人らしく、自分たちの持つ力を生かしながら快適に暮らしていくための一助となればと幸いです。

入院のご相談は、札樽病院の地域連携部で承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

5月から6月にかけて当院玄関横の花壇を、銭函の老人クラブ「元気会」のボランティアのみなさんが整備してくださっています。ボランティアの皆様、本当にありがとうございます!

ビオラやムスカリ、カランコエ、ヒマワリなどが植えられて、綺麗に咲いていますので、これから成長するのを楽しみにしつつ、ご来院の際は、ぜひご鑑賞ください!

こんにちは。ケア・サービス部 健康医療コーディネーターの鎌田です。みなさんは、年に1度、健康診断をうけておられますか?

人生100時代を健康に過ごすためには、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。健診結果で異常がみられた項目によって、効果的な生活習慣改善の方法が違います。リモートワークをしている人、交代勤務をしている人など働き方やライフスタイルが多様な時代です。また性別や年齢でも健康づくりへの取り組み方は変わってきます。その為には、年に一度は必ず健診をうけるようにしましょう。

健診結果には、健康を守る重要なヒントがつまっています。自分の現在地を知ることが生活習慣予防の第一歩です。

健診をして良いことって何?

健診は、早期発見・早期予防を目的としています。特に行政が推奨している特定健診は、心臓病や脳卒中などの生活習慣病の発症を予防することを目的とし、その原因となる動脈硬化のリスクを判定するメタボリックシンドロームに着目した検査をおこなっています。主に関係する検査の検査値が基準範囲から外れているほど動脈硬化が進んでおり、生活習慣病になりやすい状態となります。BMI(肥満指数)・血圧・脂質・血糖・腎機能は最低限知っておくことが大切です。その他、癌のリスクを含めた生活習慣予防健診やさらに詳しい人間ドックなど自分にあった健診を実施することをお勧めいたします。

デメリットはある?

健診のデメリットもあります。急性心筋梗塞や吐血などの急性病変を予見することが出来ない事です。健診結果に異常が無くても、急に発症することがあるのです。「健診で問題なかったのに・・・検診しても無駄なのではないか」と思ってしまうかもしれません。しかし、自身の健康状態を知り生活習慣の改善や早期治療をすることは、治療期間の短縮などメリットが多いのではないでしょうか?

当院では

生活習慣予防健診、特定健診、人間ドック、事業主健診等を行っています。各種がん検診も行っています。ご希望の方はケア・サービス部までお問い合わせください。

直通電話 (0134)62-4676

こんにちは!そろそろ桜が満開になりそうな季節になってきましたね。これから暖かくなってきて外出機会も増えてくるのではないでしょうか♪

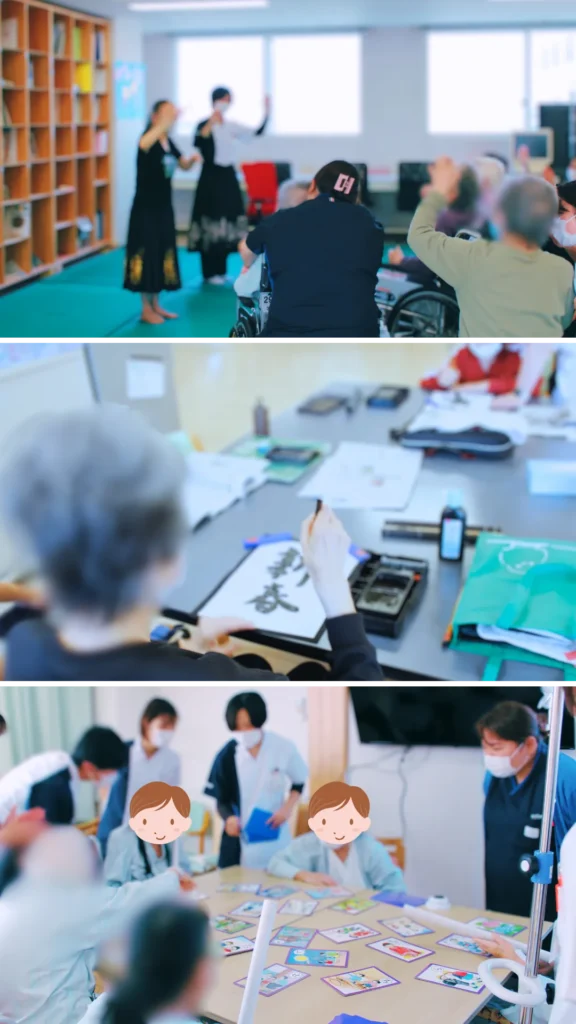

今回は、当院の作業療法士から情報をお届けいたします。内容としては、最近の病棟やリハビリでの様子をご紹介いたします。

さて、リハビリテーションのイメージといえば、皆さんどんなことを思い浮かべるでしょうか?「平行棒を使用して歩くこと」や「体を動かす練習」など、運動をイメージされる方が多いのではないでしょうか。

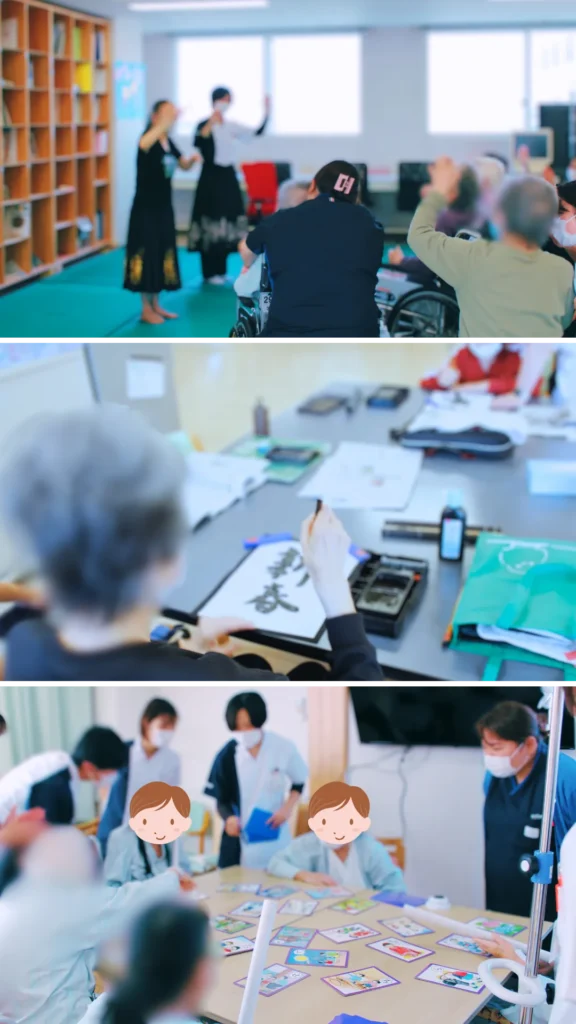

作業療法では、患者さまの大切にされている趣味や活動に焦点を当ててリハビリテーションを行うことがあります。例えば、フラダンスの講師をされていた方や書道の先生をされていた方が入院された際は、フラダンスや書道を取り入れたレクリエーションを開催しました。

講師や先生となる患者さまは、元々行っていた“先生”という役割を行うことができる機会となり、教えてもらう患者さまは、普段行わない活動に触れ、入院中の気分転換となることや他の患者さんとの交流の幅が広がることなど、いろいろな意味をもたらせてくれることもあります。

リハビリテーションは、入院中でも患者さんに楽しんでもらえるような活動の提案や、レクリエーションを行いながら機能の回復を含めた心の健康に繋げられるように日々患者さんと関わっています。

今後も、様々な季節に合わせた内容のレクリエーションを実施していきたいと思います!

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院