初夏を感じさせる温かさの6月8日(土)、第2回銭函リハビリテーション学校を開催しました。今回は43名のご参加がありました。薬剤師による「骨折予防」の講演と「健康に暮らすために」をテーマにグループワークを行いました。

骨折予防の講義では、「骨粗しょう症ってどんな病気?」「骨粗しょう症の予防」「骨粗しょう症の治療」についてお話をさせていただき、最後に小テストをしました。骨粗しょう症は、骨がスカスカになって弱くなる病気で、特に高齢の女性に多いそうです。予防していきたいですね。骨を丈夫にするには、カルシウムを摂るとともに運動と日光浴も重要です。骨粗しょう症のお薬についてもご紹介いたしました。

グループワークでは、皆さんが健康に生活するために、どの程度活動しているのか、遠くまで出かけるのか、役割は何か、気を遣っていることは何かなど、話し合っていただきました。さすが!健康教室に参加されている皆さんは、いろいろな活動に参加されておられますね!

来月は7月13日(土)、テーマは泌尿器科の田付医師による講義とリハビリスタッフによる「体操」です。ぜひご参加ください。お待ちしています!

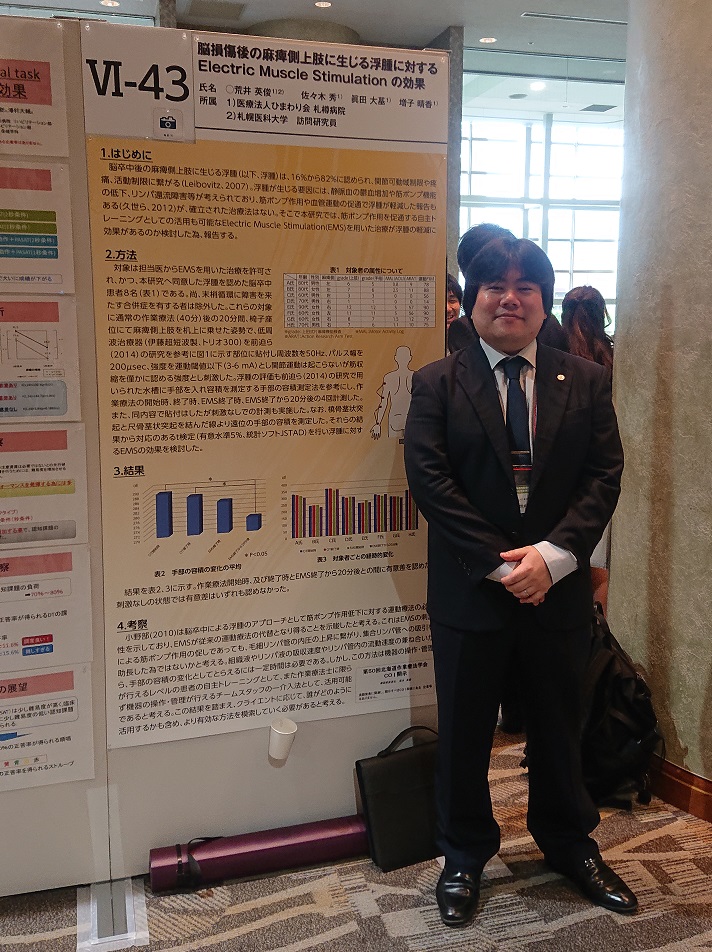

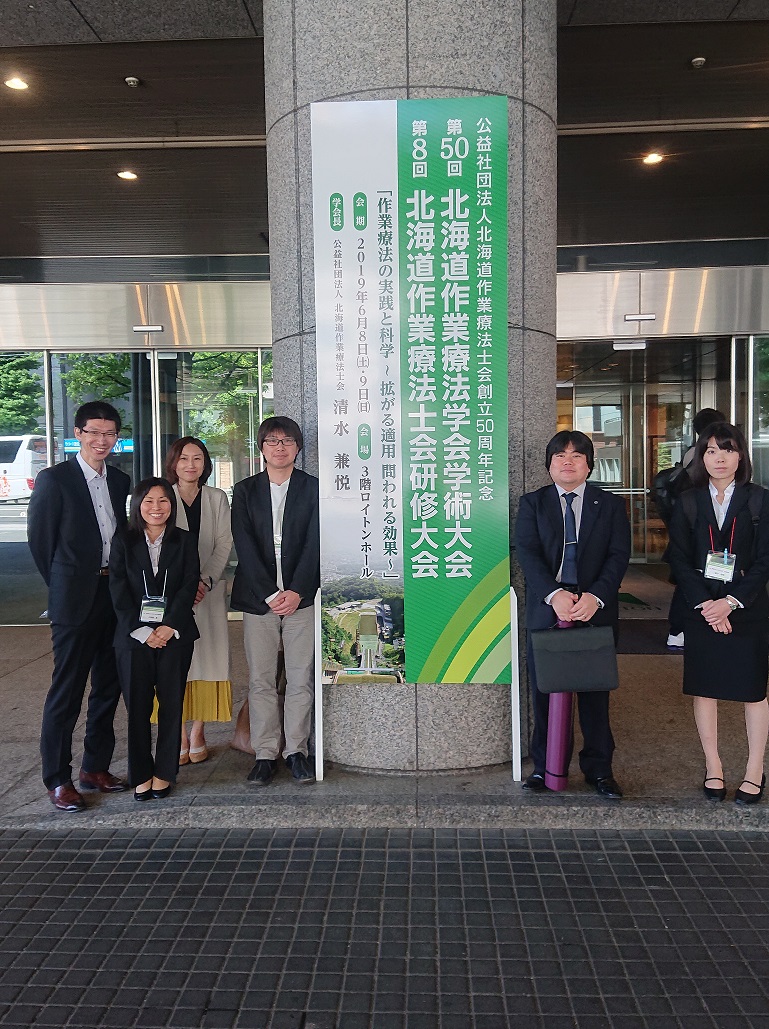

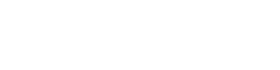

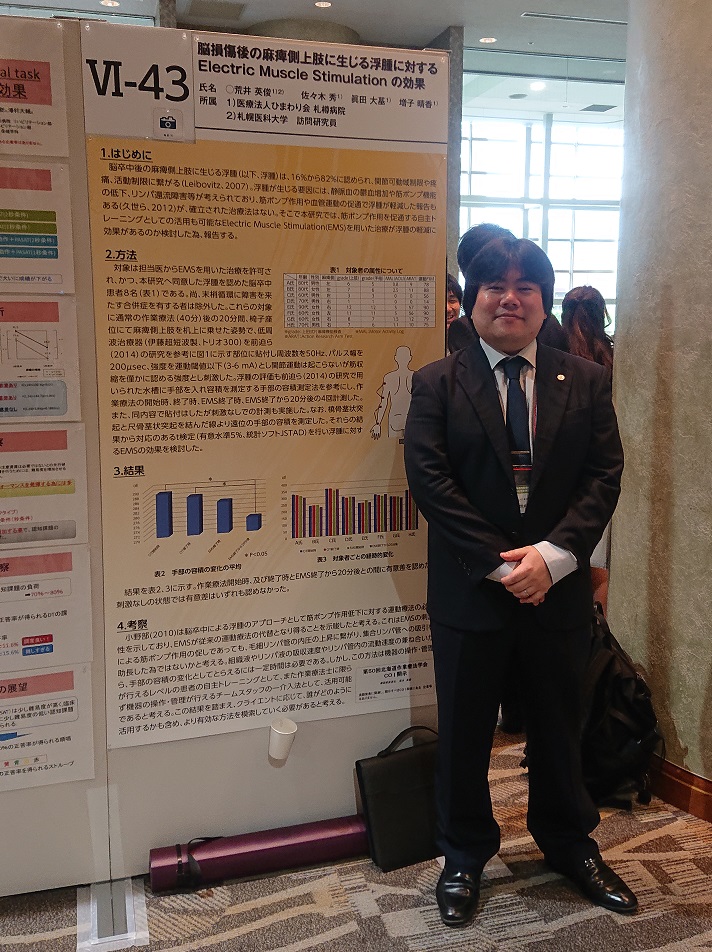

2019年6月8日~6月9日、第50回北海道作業療法学会学術大会・第8回北海道作業療法士研修大会が開催され、当院の作業療法士がポスター発表をしてきました。

荒井英俊が「脳損傷後の麻痺側上肢に生じる浮腫に対する Elecric Muscle Stimulation の効果 」について、増子晴香が「気づき・空間認識に障害のある症例へのADLに焦点を当てた段階的介入について 」というテーマで発表してまいりました。

日本作業療法士協会、北海道作業療法士協会の会長の講演もあり、これからのリハビリを行うにあたって重要なことを知ることができ、大変有意義なものでした。また、演題発表について参加者の方と議論を交わすことができました。本大会に参加、発表した経験を日々の臨床に活かしていきたいと思います。

2019年6月8日、奈良県畿央大学で開催された「ニューロリハビリテーションセミナー」に理学療法士が参加してきました。

今回のセミナーは、基本的な脳神経学から注意、歩行、感覚、運動学習、発達などのメカニズムを解説していました。海外の文献を主体とした最新の知見を学べたため、運動効果に対してより根拠のある内容を日頃の治療で実践していきたいと思います。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

「神経の病気と運転免許」はその1が「てんかんと運転免許」でしたが、今回はその2として「認知症と運転免許」です。

平成29年3月の道路交通法改正により、以下が決まりました。

1)70歳以上75歳未満の運転免許更新を希望する高齢者は、「合理化講習」(運転適性検査30分、双方向型講義30分、実車指導60分の合計2時間)を受講します。

2)満75歳以上の高齢者は、免許更新時に「認知機能検査」を受け、その成績から3つに分類されます。

①「記憶力・判断力が低くなっている者(第1分類:得点49点未満)」

②「記憶力・判断力が少し低くなっている者(第2分類:得点49点以上76点未満)」

③「記憶力・判断力に心配のない者(第3分類:得点76点以上)」

この結果から、

① 「第1分類」の方は「高度化講習(「合理化講習」に60分の個別指導が加わり合計3時間)」を受講し、後日「臨時適性検査」を受けるか、または主治医の診断書の提出が必要になります。

「臨時適性検査」や医師による診断書から認知症と診断された場合は、運転免許の取り消し、または停止になります。

② 「第2分類」の方は、上記「高度化講習」の受講が義務付けられます。

③ 「第3分類」の方は、上記「合理化講習」を受け運転免許が継続されます。

3) 75歳以上の運転免許を持っている方が、「認知機能が低下した場合に行われやすい軽微な違反行為(信号無視など指定された18行為)をした場合には、「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。

その結果が第1分類であった場合は、上記の「臨時適性検査」を受けるか、主治医の診断書の提出が求められ、それらの結果、認知症と診断された場合は、運転免許の取り消し、または停止となります。

令和元年を迎えた5月11日(土)、第1回目銭函リハビリテーション学校が開催されました。開催から3年目となった今年度の幕開けは、昨年度の健康教室の報告と体力測定会を行いました。

昨年度は新しい試みとして万歩計を皆様にお配りし、日々の歩数を測定していただきました。ご自身が毎日どのくらい身体を動かしているかを知っていただく良い機会になったのではないかと思います。厚生労働省は65歳以上の方に対し、男性が7000歩、女性が6000歩と介護予防における1日の歩数目標を掲げていますが、参加者のうち4名がその目標へ達していたという結果でした。

銭函リハビリテーション学校では今年度も「万歩計チェック」は継続するのに合わせ、健康チェックや健康増進に関わる講演、体操など皆さんの健康維持に少しでもお手伝いできるよう、当院多職種で様々な内容を企画していきます。同じ地域で暮らす仲間として、毎月元気にお会いできることを楽しみにしています。

来月は6月8日(土)、テーマは「骨折予防」です。ぜひ、ご参加ください!お待ちしています。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

自動車運転には、持続する一定レベル以上の注意機能、認知機能、判断力、運動機能が必要です。

そのため神経の病気のため運転が禁止されたり、制限が設けられたりする場合があります。

神経の病気のなかでは、近年、てんかんや認知症の患者さんによる交通事故が注目されるようになり、道路交通法において両疾患での運転免許所持についての改正が行われています。

この「ミニ知識」で、両疾患における自動車免許の扱いについて概要を示しますが、2回に分けて、今回は「てんかん」について、次回は「認知症」について説明させていただきます。

てんかん(平成14年6月 道路交通法の改正があり、以下のように決められました。)

1) てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件です。

薬の服用の有無は関係ありません。

2) なお、上記の条件のもとで、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、また睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上経過観察したうえで、今後、症状悪化のおそれがないと判断された場合には取得可能です。

3) てんかんのある人は大型免許と第2種免許は取得できません。

次回、第13回は「神経の病気と運転免許(その2 認知症)」です。

2月9日(土)、平成30年度最後となる第10回銭函リハビリテーション学校を開催しました。

今年度の締めくくりは、昨年に引き続き、銭函連合町会役員の方々による修了式から始まりました。参加者全員に修学証書が授与され、全10回を振り返る機会となりました。

修了式後は体力テストを実施し、2月の結果と比較して頂きました。どこが弱いのか、苦手なのか、ご自身の体について知っておく機会になっていればうれしいです。

今年度は、「毎日歩いて東京を目指そう」というチャレンジ企画が目玉でした。毎日約7000歩歩かなければゴールは難しいこの企画、見事東京へたどり着いた方が4名いらっしゃいました。介護予防には毎日約5000歩歩くことが推奨されています。ぜひ見習っていきましょう!!

銭函リハビリテーション学校は来年度もまた5月から開催する予定です。皆さんのご参加をお待ちしています。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

読んで字のごとく、体の中の多系統が萎縮してその部の機能低下が現れる病気ですが、さて多系統とは何でしょう。

人体には、消化器系、循環器系、泌尿器系など様々な系統がありますがこの「多系統萎縮症」は神経系に限って使われ、神経系の内で小脳系(小脳症状)、錐体外路系(錐体外路症状、またはパーキンソン症状とも言います)、自律神経系(自律神経症状)の3系統が障害される病気のことを言い、人体の他の系の障害では使いません。

初期には、小脳系、錐体外路系、自律神経系のどれか1系統しか障害されていないように見えても、進行するとともに程度の差はあっても3つの系の全てが障害されてきます。

障害される系ごとの症状は以下の通りです。

① 小脳症状:歩行時ふらつき、手足のコントロール不良、言語障害、眼球運動障害など。

② 錐体外路症状:体が硬くなる、体の動きが鈍くなる、手足が振るえるなど。

パーキンソン病と一見似ている面があり、パーキンソン症状とも呼ばれます。

③ 自律神経症状:立ちくらみ(ひどくなると頭を上げただけで意識消失)、排尿障害、便秘・下痢など。

認知機能は比較的保たれることが多いが様々な程度に低下する場合もあります。

原因はなお不明な部分が多く神経組織が変化を受ける「神経変性疾患」の一つです。

神経変性疾患の代表はパーキンソン病で1,000人に約1人いますが、それよりははるかに少なく、人口10万人当たり13人とされます。

次回、第12回は「てんかん・認知症と運転免許」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

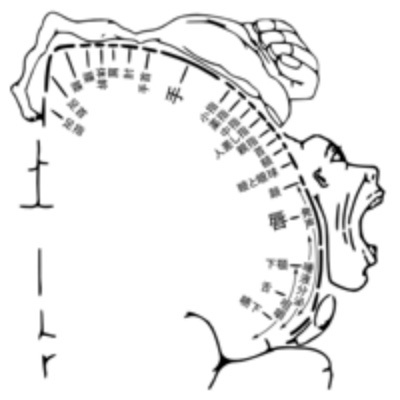

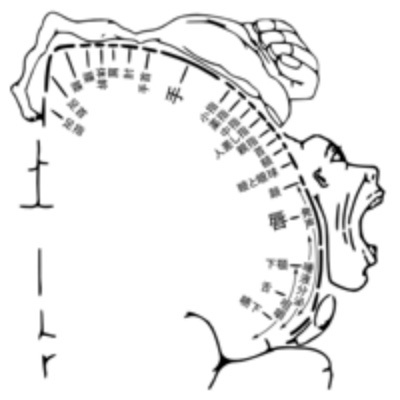

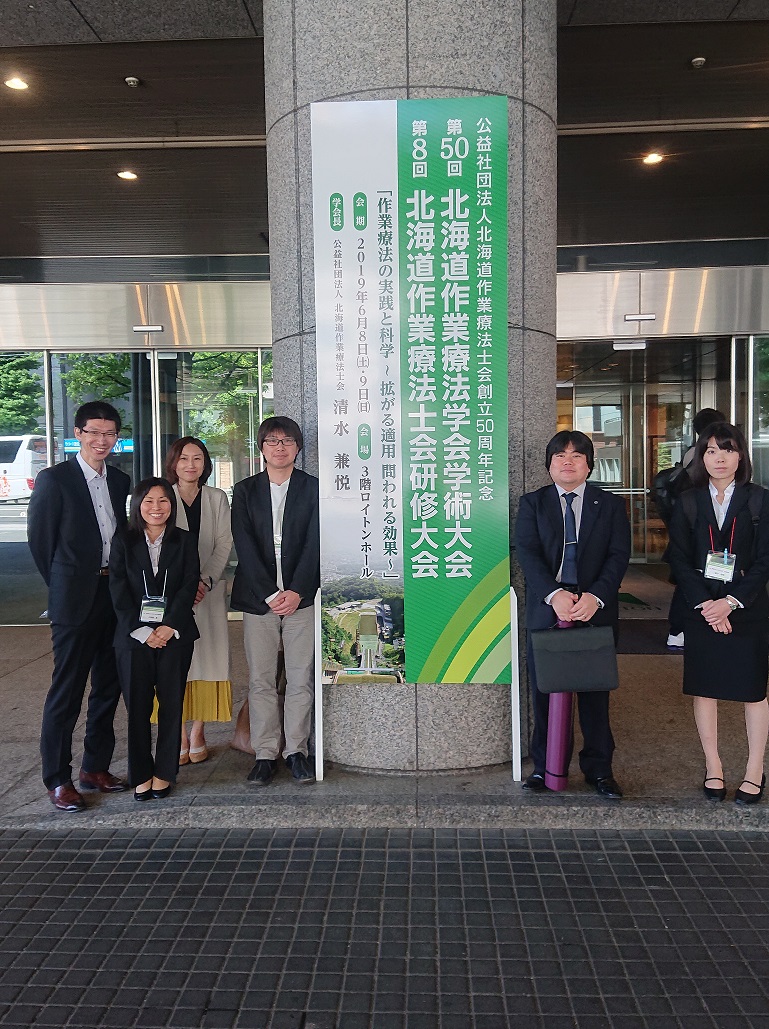

第4回「脳の中のこびと」で、脳を左右対称に縦に輪切りにした断面で感覚中枢(感覚野)と、運動中枢(運動野)はほぼ同じ配列で以下のように順に並んでいることを示しました。

首より上の部分、手指を支配する脳の部分が、他の四肢や体幹と比べると大きくなっていることがわかります。

■大脳の縦切り断面図での「感覚野」の並び(大脳の右半分)

上

外側  内側

内側

下

■大脳の縦切り断面図での「運動野」の並び(大脳の左半分)

上

外側  内側

内側

下

ここで注目すべきは、感覚の経路も運動の経路もともに左右の脳は体の反対側を支配しているということです。

すなわち、感覚機能、運動機能のどちらも、脳の左が体の右、脳の右が体の左を担当することになります。

ですから、脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳外傷などいろいろな疾患で大脳が傷つくと、障害された側と反対側の手足、胴体などに症状が現れます。

これは、運動、感覚を伝える経路の大部分大脳より下の脳幹や脊髄で反対側に交差してしまうためです。

脳幹や脊髄で障害された場合には、障害が現れる側はもう少し複雑な現れ方をします。

また、運動のコントロールや体のバランスを担当する小脳はほとんどの場合、障害された側と同じ側に症状が現れますが、小脳や脳幹の障害される場所によっては反対側の体に障害が現れます。

このように細かいところでは複雑な場合もありますが、原則として、「大脳の傷ついた側と反対側の手足に症状が現れる」と覚えておいて差し支えありません。

昔から時々聞かれる「半身不随」という言葉は、左右のどちらかの半身の麻痺のことですが、もう少し医学的には「左片麻痺」、「右片麻痺」と表されます。

そうすると、「左片麻痺」は右脳の障害、「右片麻痺」は左脳の障害ということになります。

ここで、大脳の中で言葉を話したり、聞き取ったりする機能を担当する「言語野」は、9割以上の人で大脳左側にありますので、言語機能の障害(失語)の症状をもつ人は原則として右(片)麻痺であり、逆に左(片)麻痺の人は失語をもたないということになります。

次回、第11回は「多系統萎縮症」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

振戦とはふるえのことです。

健康な人でも、とても寒いときや恐い思いをしたとき、また、精神的にひどく緊張したときなどにふるえが起こることはよく知られています。

振戦はいろいろなリズムや規則性で、四肢、頚部、体幹など全身のどこにでも起こります。

安静時にみられたり(姿勢時振戦)、字を書いたり、物をもつなどの動作に伴って見られたり(動作時振戦)、ある姿勢をとった時に出たり(姿勢時振戦)などいろいろな現れ方をします。

振戦は不随意運動のなかで最もよく見られ重要です。

ふるえそのものは誰にでも起こる現象ですので、日常生活に困らなければ、特に問題とすることはありません。

しかし、何らかの病気が原因となって起こっている場合があります。

例えば、

1.甲状腺機能亢進症: バセドウ病とも言います。

のどの近くにある甲状腺が過剰に働いて甲状腺ホルモンを作りすぎるために起きます。

手先に細かいふるえがみられますが、その他の主な症状として、発汗、頻脈(脈が速くなる状態)、イライラ、軽度の眼球突出などがみられます。

2.アルコール依存症:慢性アルコール中毒(俗にアル中)とも呼ばれます。

常習的に飲酒を続け、ある段階を通りこすと、アルコールが切れてきたときにふるえがでるのでまた飲んで、そしてまた切れると飲むという行動を繰り返します。

病気が重くなると飲んでも飲まなくても常に手がふるえるようになってしまいます。

3.神経疾患による振戦:代表的な病気は本態性振戦とパーキンソン病です。

両方とも中年期以降に多いが稀に10代の若年者にも現れます。

本態性振戦は手、次いで頭、声に多く、パーキンソン病は手足に多い。

本態性振戦には遺伝傾向があり、飲酒で軽減することが多い。

症状は本態性振戦ではふるえのみだが、パーキンソン病では体が硬くなったり、動きが鈍くなったり、バランスがとれなくなったり日常生活に重大な障害となります。

パーキンソン病では全くふるえの出ないタイプもあります。

ふるえは本態振戦ではある姿勢をとったとき(姿勢時振戦)や動作に伴って(動作時振戦)現れますが、パーキンソン病では安静時に出現し(安静時振戦)その部を動かすとむしろ軽減します。

書字では本態性振戦では大きく乱れますが、パーキンソン病では(重症になると全く書けませんが)書いた字がだんだん小さくなります(小字症)。

次回、第10回は「脳の左・右は体の反対側を支配する」です。

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院