こんにちは!言語聴覚士の木村遥です。スピーチセラピスト(ST)と呼ばれる言語聴覚士は「言葉の障害」に対する治療をする人というイメージが強いかもしれません。実は「食べること・飲み込むこと」に対してのプロフェッショナルでもあります。

札樽病院の言語聴覚療法課では、熱意のある10名が在籍しており入職1年目から19年目まで、幅広い経験年数のスタッフで構成されています。

さて、当院の言語療法のポリシーは、「伝える、支える、心をつなぐ」です。失語症など言葉の疾患を抱える方には、伝える力・理解する訓練プログラムを行い、伝え合える安心をもう一度獲得できるよう支援しています。食べること・飲み込ことに関しては、入院時に鼻から管を通して栄養を摂取していた方でも、安全に食べられる条件を模索し、食べる楽しみをもう一度獲得できるようリハビリを行っています。

さて、コロナ渦で大勢の中でわいわいと話す機会が減り、コミュニケーションの機会がめっきり減ってしまいましたね。マスクにより口元も隠れるため、お口まわりの筋力も衰えてはいませんか?加齢によって身体の筋力が低下するように、飲み込む力も低下するんですよ!最近、むせやすくなってはいませんか?のども筋肉で支えられているため、のど・口まわりの筋トレを行ってみるのはいかがでしょうか?

のど・口まわりの筋トレ

- おしゃべりを楽しむ

- カラオケなど歌を歌う

- 強い咳払いをする

- 腹筋を鍛える

- お口まわりのエクササイズ

などを日常で取り入れるだけでものどの筋肉は鍛えられます。お口の運動は、食べ物をしっかりとかみ砕き飲み込む支えになり、お顔のアンチエイジングにもなりますので、ぜひ取り入れてみてください。札樽病院の言語聴覚士が、お口まわりのトレーニング動画を実践しています。ぜひ、参考にされてください!

飲み込みの力の簡易チェック

30秒間に何回唾液を飲み込めるかやってみましょう!

3回以下の場合は要注意!飲み込む力の低下が疑われます。3回以下で飲み込みにくいなと感じた場合は当院までご相談ください。

誤嚥(ごえん:むせること)を疑うチェックリスト

- むせて食べられない

- 食べると声がガラガラになる

- 痰の量が増えた

- のどに食べ物が残っている感じがする

- なかなか飲み込めない

こんにちは!人工透析室の臨床工学技士の柴田です。

私たちは透析患者様のシャントを優しく大切に扱うことを心掛けています。

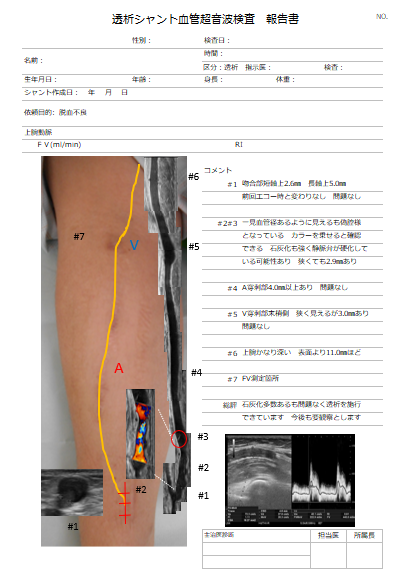

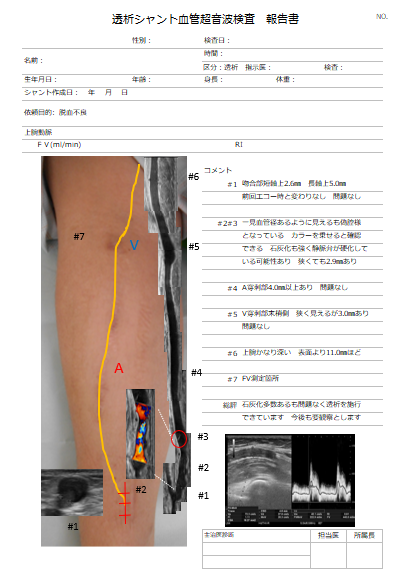

透析患者様は透析ごとにシャント(=透析を行うのに必要な血液を確保するために動脈と静脈をつなぎ合わせて作った血管のこと)に17G~19Gの太い針(採血などで使用する針は22G~23G(数値が小さい方が太く、数値が大きい方が細い))を刺します。毎週3回、1回に2本の針を刺し「①血管から血液を取る→②人工腎臓装置で血液をきれいにする→③血液を身体に返す」の工程を繰り返し行っています。

「透析患者様にとってシャントは命綱」と言う言葉を耳にしたことがあります。それはもしシャントがダメになってしまったら透析治療に影響を及ぼす可能性が高く、生命の危険に直結する原因になってしまうからだと思います。ですから私たちは「患者様の今あるこのシャントを大切にして長持ちしていただきたい」という想いから、シャントを大事にする=シャントを優しく大切に扱う=【優しい透析治療を実施しよう!】と目標を掲げました。

私たちはこの血管に針を刺す行為のことを=穿刺(せんし)と呼んでいます。患者様にアンケートを実施したところ、透析患者様のストレスの多くの原因は穿刺時の痛みや穿刺ミス(穿刺を失敗してしまうこと)であることがわかりました。穿刺ミスにより行った針先の調整などは痛みの増強に繋がりますし、血管損傷におけるリーク(血管から血液が血管外に漏れてしまうこと)はシャントをダメにしてしまう原因にもなってしまいます。ですから私たちは穿刺時の痛みを和らげること、穿刺ミスをなくすことが患者様のストレスをなくし、優しい透析治療に繋がっていくと考えています。

△直近4年間の穿刺時の痛みと穿刺ミスの割合グラフ

△直近4年間の穿刺時の痛みと穿刺ミスの割合グラフ

<実際行っていること>

穿刺の痛みに対しては、

- 穿刺ごとにフェイルスケールを使用し毎回穿刺時の痛みを患者様から聞いて評価((0(痛みがない)~10(耐えられないほど痛い))の10段階評価)通常の痛みの基準値を患者ごとに設定し、その基準値以上の場合は「痛みがある」とし改善策をスタッフ個人で考察し、改善に繋げています。

- シャントマップによる情報共有(番号を付けて、痛みのある箇所や穿刺容易・困難箇所の情報共有)

- 適切な局所麻酔テープの選択

- 皮膚冷却装置の使用 を行っています。

穿刺ミスに対しては、

- スタッフの穿刺技術の向上(シャントマップによる血管走行の確認・穿刺部位の特定、超音波エコー検査による血管の内腔の状態確認・深さの確認、穿刺の見学)

- エコー下穿刺

- 3Dプリンターで作成したシャント血管模型の活用 を行い、改善策を検討し穿刺向上の取り組みを行っています。

△超音波エコー検査の報告書例

2019年度から当院では銭函地域で「銭函リハビリテーション学校」を開催しています。残念ながら、現在は新型コロナウィルスによる感染予防対策により開催を見合わせています。今日は、過去に開催した内容を一部ご紹介します。(令和元年6月:講師 薬剤師)

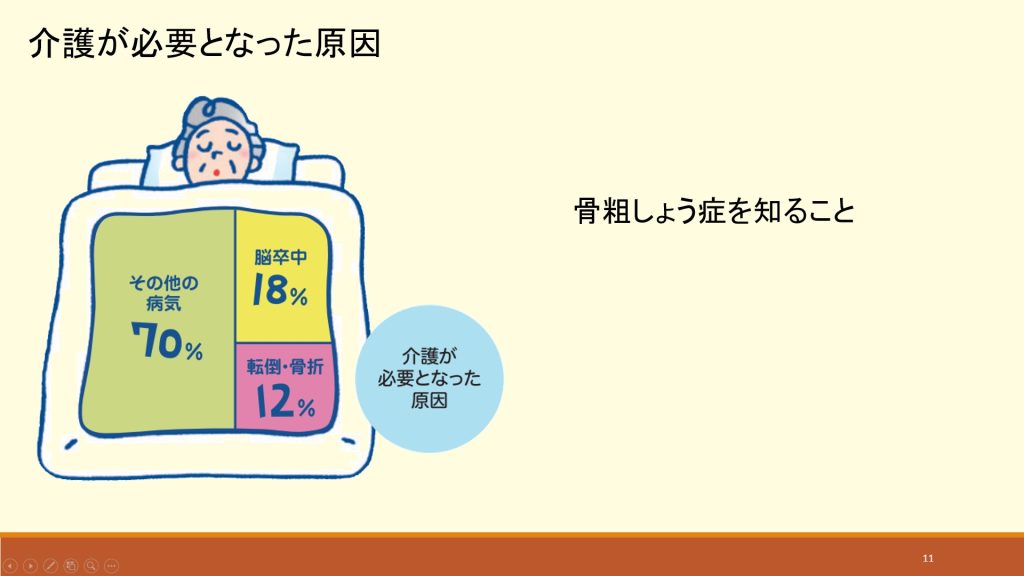

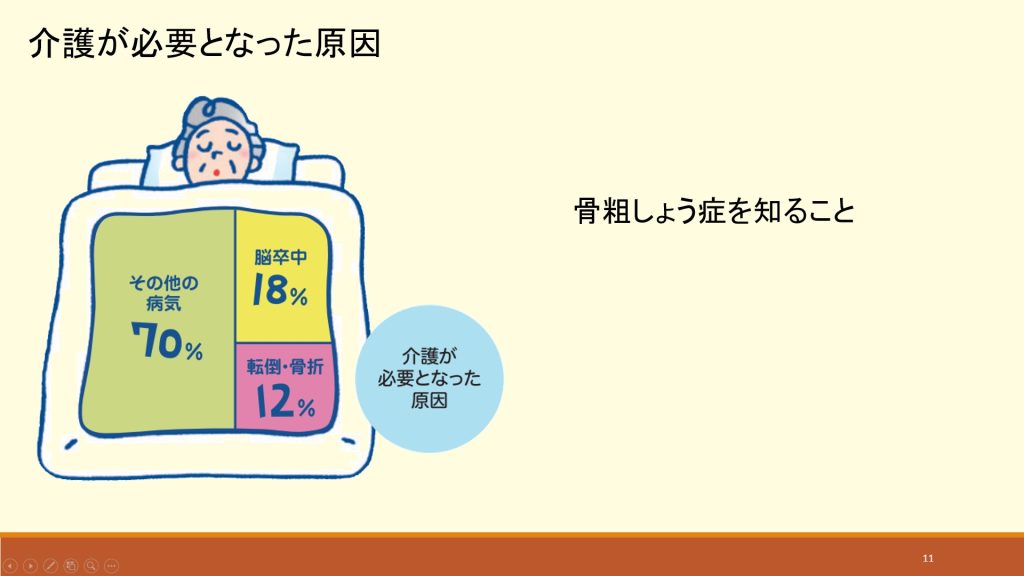

骨がスカスカになって弱くなる病気の「骨粗しょう症」は、皆さんご存知でしょうか?骨粗しょう症になると、骨折しやすくなり、「介護」が必要になる場合もあります。

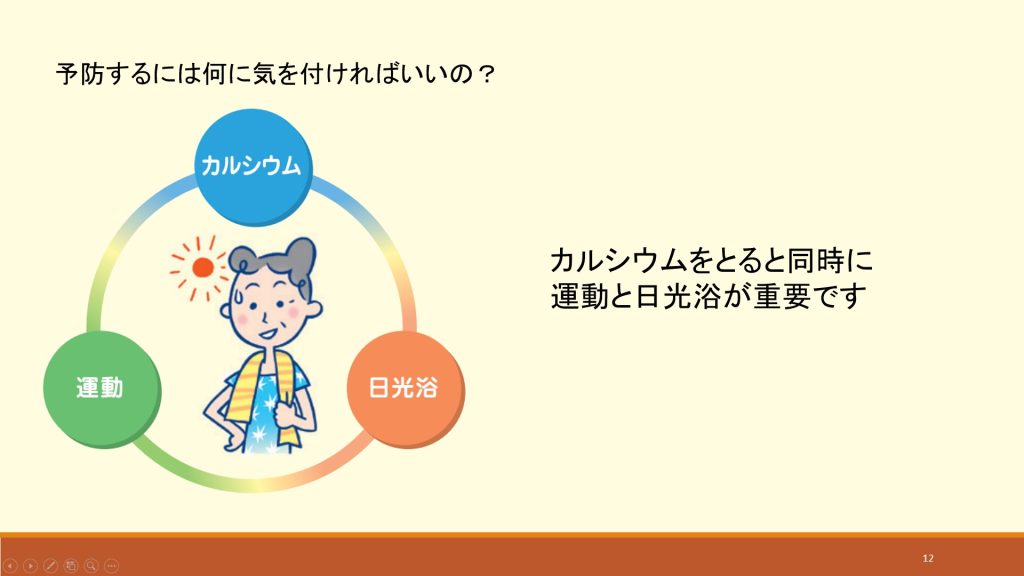

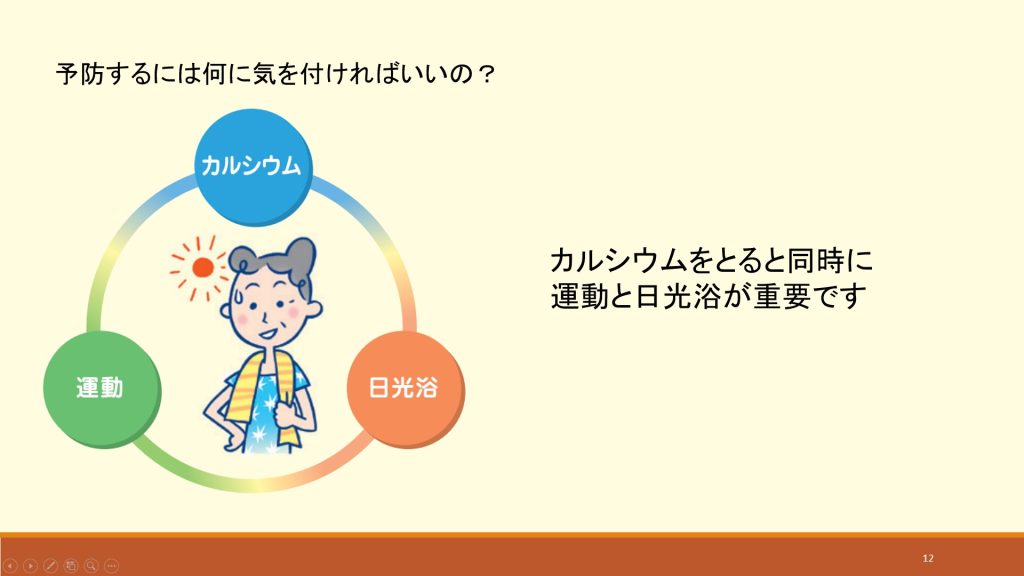

とっても怖い、「骨粗しょう症」を予防するためにはどうすればよいでしょうか?一般的には、「カルシウム摂取」と同時に、「運動」と「日光浴」が重要と言われています。

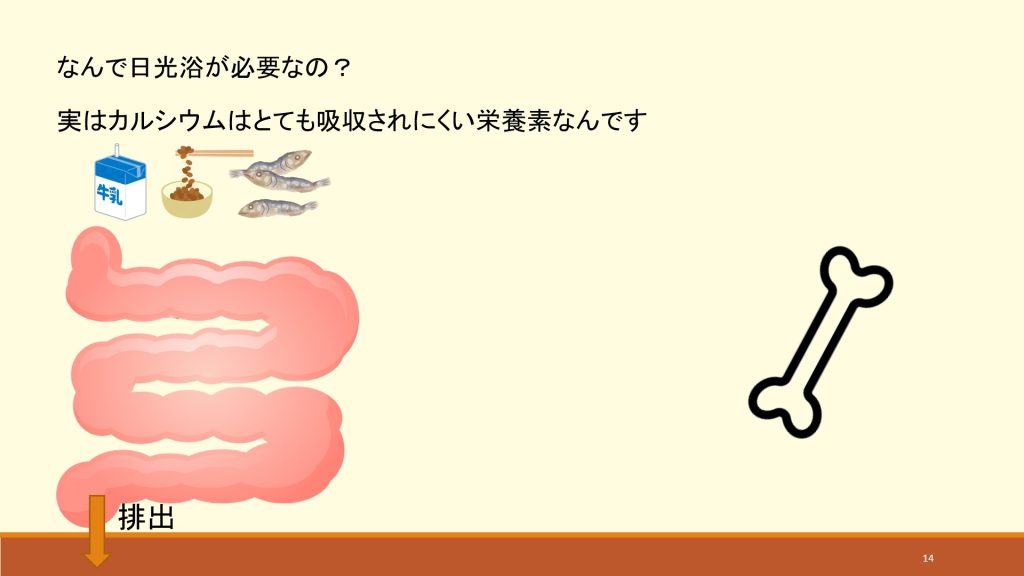

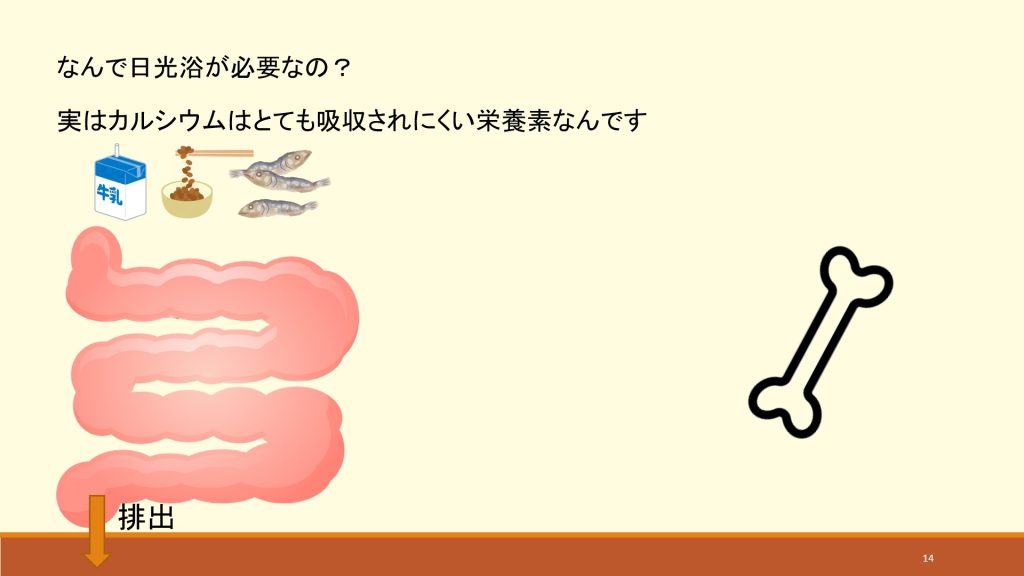

なぜかというと、実はカルシウムはとても吸収しにくい栄養素です。カルシウムの吸収を助けるため、「活性型ビタミンD3」が必要になります。日光浴をする事(紫外線をあびる事)により、体内で活性型ビタミンD3を合成する事ができ、カルシウムが吸収されやすくなります。

また、骨を丈夫にするには、ある程度、骨に負担をかける必要があります。関節などを傷めない程度の運動は、適度に骨に負担をかけ、骨を丈夫にすることができます。骨粗しょう症を予防するには、晴れた日に、お外で散歩すると良いかもしれませんね。

今後も定期的に銭函リハビリテーション学校より、皆様の健康にお役に立てる内容を、ここの札樽病院LINE公式アカウントから、定期的に発信します。是非、ご覧ください!!

体の組織(末梢)で生じた刺激が、末梢神経→脊髄→脳幹→視床→大脳皮質の感覚野へと上行性に伝わり、大脳皮質感覚野で痛みとして認知されるということは第14回で取り上げました。

その際、脊髄→脳幹へと上行性(体の下から脳へ伝わること)に痛みが伝わる経路があることを説明し、この経路と逆向きに大脳から脳幹を通って脊髄方向へと下行性に働いて痛みの伝達を抑制する、「下行性疼痛抑制系」と呼ばれる経路があることをご説明していました。

この「下行性疼痛抑制系」が良く働くと痛みを感じにくくなり、逆にこの系の働きが弱いと痛みに極度に過敏となります。

ですから、通常は痛みと感じないような軽微な感覚も強い痛みとして感じるという病的状態が出現するのです。

実は、ストレスはこの「下行性抑制系」の働きを弱めることになるため痛みをより強く感じさせ、逆にストレスの少ない状態では「下行性抑制系」がしっかり働いて、痛みの感じ方が軽減されるものなのです。

ですから昔からよくある「痛いの、痛いの飛んで行け」と唱えることも、痛みから気をそらせてストレスを軽減させることにより「下行性抑制系」の働きを強めることとなって、結局痛みの軽減につながります。

先人たちは経験的に神経この働きの特性を知り、利用していたことになります。

次回、第25回は 脳神経と脊髄神経 です。

こんにちは!理学療法士の安住です。

2月まで、札樽病院訪問リハビリテーションのスタッフとして働いていました。

訪問リハビリでは、入院中のリハビリよりも運動時間や頻度が少ないため、ホームエクササイズを指導させていただくことが多いです。そこで今回は、ホームエクササイズについてお話ししようと思います。

ホームエクササイズというと筋力トレーニングやストレッチをイメージされる方が多いのではないでしょうか。例えば、筋力を向上させるためのトレーニング頻度は1週間に3〜4回、期間は3ヶ月程度必要と言われています(個人差や年齢によって異なります)。また、効果を維持するためには、トレーニングを続けていく必要があります。

効果を実感できるまで続けていくのは大変ですが、コツコツ続けていくことが大事なんですね。

在宅でホームエクササイズを長く続けている達人の方々にお話を聞くと、方法や理由は様々。ご家族と一緒に頑張られている方、トイレに行ったらやる!と生活の一部になるように工夫されている方、『今より体を良くしたいから』『運動した方が体の調子がいいから』などを理由に皆さん前向きに取り組んでおられます!

生活の一部に組み込んだり、体の調子がいいと感じられると長く続けられるのかもしれませんね。

リハビリスタッフがお一人お一人に合わせたプログラムを考え、運動を習慣にできるようにお手伝いします。お気軽にご相談ください!

こんにちは。医事課の岩村です。いつも円滑な受付や会計にご協力ありがとうございます。私たち医事課スタッフは正面玄関入ってすぐの外来窓口で皆さんにお会いしています。外来受付や会計のほか、入院手続きや医療費全般の請求業務、健康保険組合等関係機関への情報提出など医療事務全般を分担しています。

ところで、会計で受け取る診療明細書、冬季になると診療費が10円~20円ほど上がっているな、とお気づきでしょうか?理由は《療法担当手当》です。いわゆる暖房代のことで、寒冷地手当になります。

外来では毎月1回、患者様が来院した場合に算定しております。ですので電話診療・往診・訪問診療では請求していません。入院中の方にも毎日10点ほどかかっていますので、ひと月でいうと300円~900円になりますね。もちろん外泊などで病院に不在の日は算定していません。(今はコロナの影響で外泊はできませんが・・・早くできるようになるといいですね)

実はこの手当、北海道のみに存在するものなんです。雪の多い東北地方などでも医療法では適応されていません。ですから冬に道外の病院にかかることがあっても請求されることはありません。期間は11月1日から4月30日までですので今年度はあと2か月ほど請求させていただくことになります。

早く春になって暖かい日が来るといいですね!

こんにちは!理学療法士の松井彩夏です。

日常生活を送る中で膝の痛みが気になったことはありませんか?もしかしたら年齢を重ねるごとに膝の痛みが強くなっているということもありますね。膝の痛みの原因は様々ありますが、その一つに変形性膝関節症という疾患が関係していることがしばしばあります。膝関節が変性してしまう変形性膝関節症という疾患は高齢になるほど発症しやすく、患者数も多いです。膝が痛くて動けない。動かないと筋肉が落ちていく。それが負の連鎖となり、より膝の痛みを強めてしまいます。

銭函リハビリテーション学校の中でもいろいろな体操、筋トレ方法をご紹介してきましたが、今回は、その中でも膝の痛みについて予防できる体操をご紹介いたします。ぜひ、ご自宅でトライしてみてください!ただし、痛みの出ない無理のない範囲で行ってくださいね。

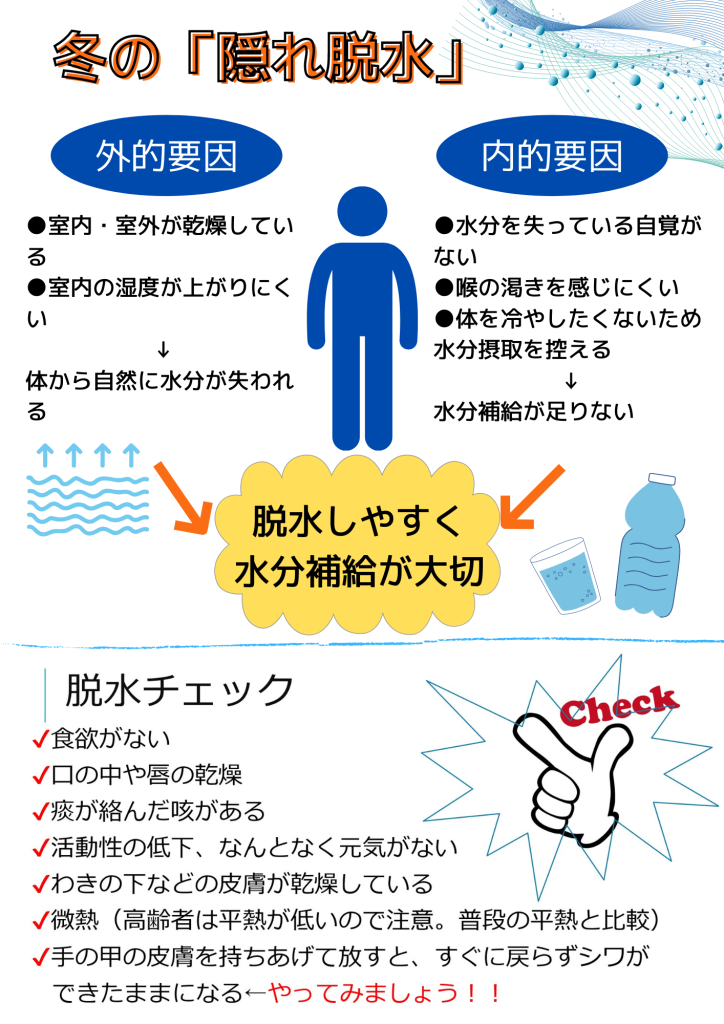

2019年度から当院では銭函地域で「銭函リハビリテーション学校」を開催しています。地域の医療機関として、地域の皆様の健康維持・増進を目的に、札樽病院の医師や医療スタッフによる講義や座談会などを企画していました。

残念ながら、現在は新型コロナウィルスによる感染予防対策により開催を見合わせています。今日は、過去に開催した内容を一部ご紹介します。

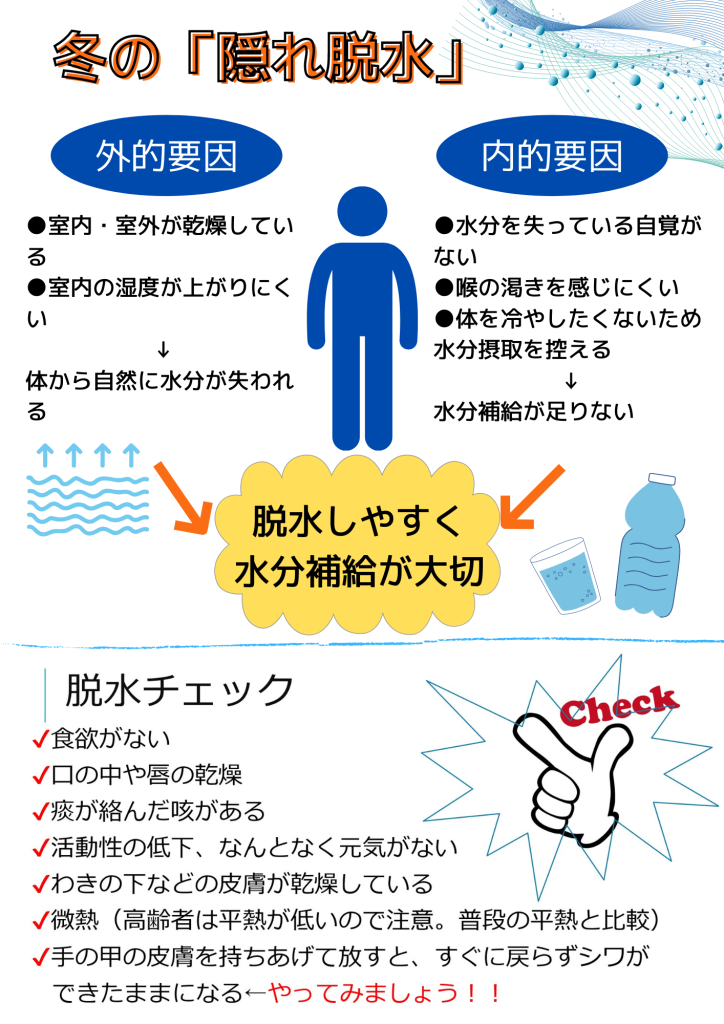

「脱水」と聞くと夏をイメージされませんか?実際に、夏に脱水状態で救急搬送されるニュースが多く聞かます。ですが、「脱水」は冬でも起こるのです。これは「隠れ脱水」といわれ、注意が必要です。チェック項目の1つでも該当すると「隠れ脱水」の可能性がありますので注意してくださいね。(2019年10月開催 講師:管理栄養士)

今後も定期的に銭函リハビリテーション学校より、皆様の健康にお役に立てる内容を、札樽病院LINE公式アカウントから、定期的に発信します。是非、ご覧ください!!

当院には5名の薬剤師がおります。普段は入院患者さんのお薬のご用意と服用時のご説明に関連する業務、今でしたらワクチン情報の収集や手配で忙しい毎日です。

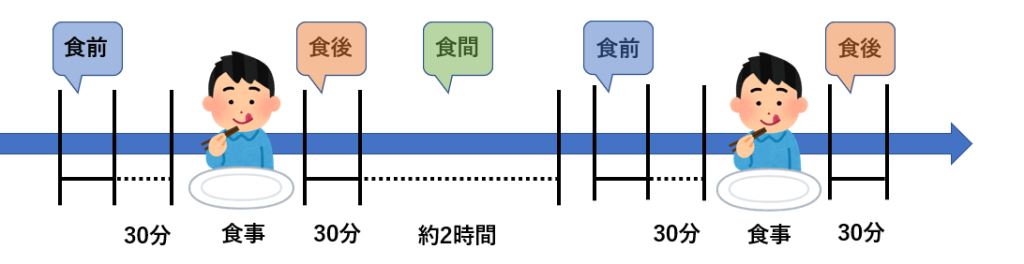

調剤薬局などで薬を受け取る時、薬剤師が使用方法などを説明しますよね。薬の効果を充分に出して快復に向かうには正しい扱い方をしなければならないからです。飲み薬の場合、ポイントは5つ。

- タイミング :食前、食間、食後、頓服など、薬ごとに決められた時間を守りましょう。

- 量 :薬は血液の中の量がちょうど良い範囲でないと効果が現れません。自己判断で飲む量を増やしたり減らしたりしないでくださいね。

- 方法 :飲み薬はコップ1杯の水で飲むのが原則です。

- 期間 :治ってきたからといって自己判断で服用を中止しないでくださいね。医師の指示があった期間は服用を続けましょう。

- 飲み合わせ :いっしょに服用してはいけない薬、食べ合わせが良くない食品があります。いつもお薬手帳を持参して、医師や薬剤師に確認しましょう。

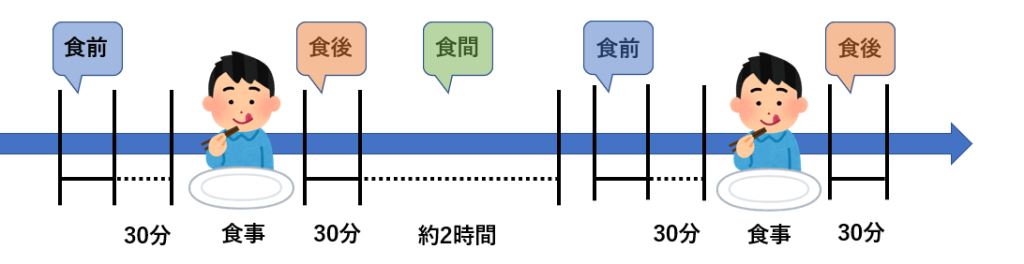

《薬を飲むタイミング》について少し詳しくお伝えしますね。

食前:食前に飲むことで高い効果を発揮する薬は、食事の30分~60分前に服用します。

食後:薬の作用で胃が荒れやすい薬は、胃の中に食べ物が残っている状態で服用します。

食間 :食事から2時間ほど後の空腹時のこと。食事の最中という意味ではありません。

頓服:解熱剤や痛み止めなど、症状が出た時だけに服用します。

正しく服用することが効果につながりますよ。何種類も服用されている方は、お手数でも今一度、それぞれの薬をご確認くださいね。 薬剤部

総務課の若山です。人事を担当しています。

当たり前のことですが、病院は医者や看護師がいなければ成り立ちません。一方総務課は、一般企業にもある部署、病院の総務は”日陰の存在?雑用係?”と、ちょっとひねくれかけて(?)いるところです(笑)実は総務課は、病院全体がスムーズに動き、職員が安心して働けるように、必要な手続きを担う重要な部署なのです!勤怠管理、社会保険の手続き、給与計算などを、ミスなく、速やかに、個人情報を決して漏らすことなく進めます。そして人材採用・・・札樽病院にはパート含め350名余職員がおり、入れ替わりもあります。病院にとってどんな職員が必要なのか、望むような人が応募してくれるのか、いつもドキドキです。

人材派遣会社やハローワークを通して採用面接に至ることが多く、履歴書と面接で”人を判断する難しさ”を実感しています。「自分は人事に向いていないのでは?以前のように”会計担当”でお金と数字を見ていたいな~」(総務課にはローテーションがあります)と思いつつ、人事担当者に向いている人、なる記事を読んでみました。その中に、”人に関心がある、人間観察力がある””秘密を守ることができる”とありました。「う~ん、私、この2点だけは当てはまる」とちょっと安心しました。仕事柄、業者や役所の方、患者さんのご家族、職員と多くのやり取りをするので、お相手の言動から心情や性格等を想い図ることを自然にやっていると気づきました。また、採用した人が職場に慣れて頑張っている姿を見るとホッとして嬉しい気持ちになるのです。もちろん守秘義務、口は固いです!一人ひとりの仕事ぶりや言動が病院の印象に直結しますから、自分自身を磨きつつ、人材を見る目も曇らないようにしたいと思います。 総務部課長 若山真実

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院